ペット保険お役立ち情報

犬・猫のマイクロチップは義務?

装着のメリット・デメリットと登録方法

更新日:

愛するペットとの生活において、「もしもの時」への備えは飼い主として避けて通れない大切な責任です。近年、犬や猫の身元確認手段として注目されているのが「マイクロチップ」の装着です。

2022年6月から新たに販売される犬・猫への装着が義務化されたことで、「うちの子にもマイクロチップは必要なの?」「すでに飼っている子は義務なの?」「装着するメリットやデメリットは何?」といった疑問をお持ちの飼い主さんも多いのではないでしょうか。

この記事では、犬・猫のマイクロチップについて、義務化の背景から装着のメリット・デメリット、具体的な手続き方法まで、愛するペットの安全と安心のために必要な情報を分かりやすく解説します。

- 目次

犬・猫のマイクロチップとは?基本的な仕組み

愛するペットの身元確認技術として普及が進むマイクロチップですが、その仕組みや役割について詳しくご存じの方はまだ少ないかもしれません。ここでは、マイクロチップの基本的な構造から実際の活用方法まで、わかりやすく解説します。

犬や猫に装着するマイクロチップの仕組みと役割

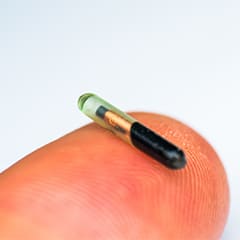

マイクロチップは、ペットの皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器です。直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形で、米粒ほどの大きさしかありません。チップには15桁の固有の識別番号が記録されており、この番号を読み取ることでペットの身元を確認することができます。

犬や猫に装着するマイクロチップの構造と安全性

マイクロチップは主に以下の3つの部分から構成されています。

- IC(集積回路)固有の15桁の番号を記録

- アンテナコイルリーダーから発せられる電波を受信し、ICの情報を送り返す

- バイオガラス(生体適合ガラス)カプセルICとアンテナを覆い、体内に埋め込んでも安全性を保つ

マイクロチップは電池を必要とせず、専用のリーダーから発する電波により起動します。体内に異物として残存しても炎症や拒否反応が起こりにくく、おおよそ30年程度機能を維持できるよう設計されています。

読み取り方法と情報管理システム

マイクロチップの情報は、専用のリーダー(読み取り機)を体に近づけることで読み取れます。リーダーから電波が発せられると、マイクロチップが起動し、記録されている15桁の識別番号を送信します。

読み取った番号は、環境省が指定するデータベースで検索することで、飼い主の情報(氏名、住所、電話番号など)と照合できます。この仕組みにより、迷子になったペットが保護された際などに、速やかに飼い主への連絡が可能となります。

ペットにマイクロチップ装着はなぜ必要?

ペットの迷子や遺棄が問題とされています。環境省の調査によると、毎年数万頭の犬や猫が保健所や動物愛護センターに収容されており、その一部は飼い主の元に戻れずにいるのが現状です。

首輪や名札だけでは、外れてしまったり文字が読めなくなったりするリスクがあります。また、災害時には首輪が外れてしまうことも多く、確実な身元確認手段が求められていました。

マイクロチップは体内に装着するため紛失の心配がなく、半永久的に身元確認が可能です。これにより、迷子になったペットの飼い主への返還率向上や、無責任な遺棄の抑制効果が期待されています。

GPS機能との違いと注意点

「マイクロチップがあれば、迷子になっても居場所が分かる」と誤解される方がいらっしゃいますが、マイクロチップにはGPS機能はありません。

マイクロチップとGPS機能付きデバイスの主な仕様比較

- マイクロチップ

-

- 身元確認のための識別番号の記録・送信のみ

- リーダーが近づいた時にのみ反応

- 位置情報の取得は不可能

- GPS機能付きデバイス

-

- 首輪やハーネスに取り付けるタイプが一般的

- 電池交換が必要

- リアルタイムでの位置情報取得が可能

- CHECK

-

マイクロチップは「見つかった時に身元を確認する」ためのツールであり、「探すため」のツールではないことを理解しておくことが大切です。迷子の防止には、適切な飼育環境の整備や、GPS機能付きデバイスの併用も検討すると良いでしょう。

犬と猫のマイクロチップ装着は義務?その背景と対象

多くの飼い主さんが気になる「うちの子はマイクロチップの装着が義務なの?」という疑問について、法改正の内容と義務化の背景を詳しく解説します。

義務化の対象となる動物と飼い主とは

2022年6月1日から施行された改正動物愛護管理法により、マイクロチップの装着が義務化されましたが、すべての犬や猫が対象というわけではありません。

マイクロチップ義務化の対象(2022年6月1日施行)

- 装着義務のあるケース

-

- 対象:販売業者(ペットショップ、ブリーダーなど)

- 範囲:2022年6月1日以降に販売される犬や猫

この場合は必ずマイクロチップを装着しなければなりません。

- 努力義務のケース

-

- 対象:一般の飼い主

- 範囲:2022年6月1日より前から飼っている犬や猫

装着は義務ではなく「努力義務」です。つまり、付けなくても罰則はありません。

このように、2022年6月1日より前から飼っているペットの一般の飼い主さんは「努力義務」にとどまり、法的な罰則はありません。ただし、愛するペットの安全のため、また社会的責任として装着を検討されることをおすすめします。

また、装着については義務ではないものの、マイクロチップを装着したペットを購入したり譲り受けた場合は、30日以内の登録義務があります。マイクロチップは情報登録をすることで役割を果たすので、必ず登録するようにしましょう。

2022年6月から義務化になった背景と目的

マイクロチップ装着の義務化は、以下のような深刻な問題解決を目的として実施されました。

- ペットの遺棄・虐待防止

- 身元確認が確実にできることで、無責任な遺棄を抑制する効果が期待されています。マイクロチップにより飼い主が特定できるため、遺棄した場合の法的責任も明確になります。

- 迷子ペットの返還率向上

- 従来の首輪や迷子札だけでは、外れてしまったり判読できなくなったりするケースが多発していました。体内に装着されるマイクロチップにより、確実な身元確認が可能となり、飼い主の元への返還率向上が期待されています。

- 災害時の安全確保

- 大規模災害時には多くのペットが迷子になり、飼い主との再会が困難になることがあります。東日本大震災では多くの犬や猫が飼い主不明になったとされており、こうした事態への備えとしてマイクロチップの重要性が認識されました。

- 国際的な動向への対応

- ヨーロッパ諸国では、ペットを国外に連れて行くときだけでなく、国内で飼う場合でもマイクロチップをつけることが法律で決められている国が多いです。アメリカでは一部の州や自治体で義務化されています。日本も国際的な基準に合わせることで、海外へのペット同伴旅行時の手続きが円滑になりやすいという利点もあります。

義務に違反した場合の罰則は?

マイクロチップ装着義務の違反に対する罰則は対象者によって異なります。

ブリーダーやペットショップなどの販売業者が取得した犬や猫に、マイクロチップの装着や情報登録を行わなかった場合は、法律上の基準違反となります。その結果、都道府県知事などによる勧告や命令、登録の取消しなどの対象となります。

一方「努力義務」である一般の飼い主さんの場合は罰則なしとなります。ただし、2022年6月以降に販売業者から購入した犬や猫は飼い主さんもマイクロチップが装着されていることを確認し、情報登録や変更の義務があります。これに違反した場合は、罰則の対象となる可能性があります。

しかし、罰則の適用は悪質な違反に限定されると考えられており、やむを得ない事情がある場合は考慮される場合があります。重要なのは罰則を恐れることではなく、愛するペットの安全と社会的責任を果たすために、マイクロチップ装着の意義を理解することです。

マイクロチップ装着のメリット

マイクロチップの装着は、愛するペットと飼い主さん双方にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、具体的にどのような利益があるのかを詳しくご紹介します。

メリット 1迷子・盗難時の身元確認に役立つ

最も大きなメリットは、迷子や盗難時の確実な身元確認です。

環境省の統計によると、2023年4月1日~2024年3月31日に保護施設に収容された犬の約89.6%、猫の約66.0%が「所有者不明」とされています。つまり収容される動物の大半は飼い主が特定できず、返還や譲渡が難しくなる現状があります。

- 従来の身元確認手段の課題

-

- 首輪外れやすく、迷子時に紛失することが多い

- 迷子札文字の劣化で読めなくなる、個人情報の悪用リスク

- 鑑札犬のみ対象、紛失リスクあり

- マイクロチップの優位性

-

- 体内装着のため紛失の心配がない

- おおよそ30年程度の長期間機能を維持

- 偽造・改ざんが困難

- 専用リーダーがあれば24時間いつでも確認可能

実際に、マイクロチップのおかげで飼い主の元に戻れたペットは数多く報告されています。特に、災害時や引っ越し時の混乱で迷子になった際に、その威力を発揮しています。

※おすすめの関連記事

「犬や猫の迷子対策や捜索方法」についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。

「犬の迷子・連れ去りを防ぐ!予防策と捜索方法、もしもの事故への備え」

記事へ ▶

「猫の迷子・脱走を防ぐ方法は?防止策と捜索のコツ、万一の事故への備え」

記事へ ▶

メリット 2災害時の飼い主特定と早期再会

大規模災害時には、多くのペットが飼い主さんとはぐれてしまいます。避難所生活の混乱や、住居の倒壊により、普段とは全く異なる環境でペットが保護されることも少なくありません。

- 災害時のマイクロチップの重要性

-

- 首輪や迷子札が外れても身元確認可能

- 保護施設での迅速な飼い主特定

- 遠方に避難した場合でも全国データベースで検索可能

- 登録があればペットの健康状態やワクチン接種歴の確認も可能

東日本大震災では、身元確認手段のないペットの多くが行方不明のままとなりました。この経験から、災害時の身元確認手段ができるように、備えとしてのマイクロチップの重要性が広く認識されるようになりました。

メリット 3飼い主としての責任の明確化

マイクロチップの装着と情報登録により、ペットの所有者が明確になります。これは、飼い主としての責任を果たす上で重要な意味を持ちます。

- 社会的責任の明確化

-

- 他人に損害を与えた場合の責任追及が可能

- 遺棄・虐待の抑制効果

- 適正飼育の意識向上

- 繁殖の管理と無秩序な繁殖の防止

このようにマイクロチップを装着することで、飼い主の責任がより明確になり、ペットを取り巻く社会全体の安心と信頼につながります。

マイクロチップ装着のデメリット

マイクロチップの装着には多くのメリットがある一方で、検討すべきデメリットや注意点も存在します。愛するペットのことを思うからこそ、これらの点についても正しく理解しておくことが大切です。

デメリット 1装着時に軽微な痛みを感じる可能性と稀な副反応

マイクロチップの装着はワクチン接種と同様の注射の医療処置のため、ペットが軽微な痛みを感じる可能性やごく稀に副反応が見られることがあります。

ただし、通常の処置の注射と同程度の痛みとされており、装着するために特別な麻酔や鎮痛剤などを使用する必要はなく、多くのペットが大きな問題なく装着を完了しています。

装着時の感覚について

- 通常のワクチン注射よりも少し太めの針を使用しますが、装着時間は10~30秒程度と非常に短時間です。

- ほとんどのペットは一瞬の軽い痛みを感じる程度で、装着後はすぐに普段通りに過ごせます。

- 特に敏感なペットの場合は、多少驚いたり、短時間鳴いたりすることもありますが、一時的なものです。

- 稀に起こる可能性のある副反応

-

装着後に以下のような軽微な反応が見られることがありますが、いずれも一時的で自然に改善することがほとんどです。

- 装着部位の軽い腫れ(数日で自然に治まります)

- チップの位置移動(読み取りには通常影響がありませんが、筋肉の動きにより装着位置からずれる場合がある)

- アレルギー反応(非常に稀で可能性は低い)

これらの副反応が起きる可能性はほとんどないとされており、適切な技術を持つ獣医師が施術すれば、リスクは最小限に抑えられます。多くの動物病院では日常的に行われている一般的な処置ですので、過度にご心配いただく必要はありません。気になることや心配な症状が現れた場合は、速やかに装着を行った動物病院に相談することが重要です。

デメリット 2情報登録・変更の手間

マイクロチップの装着だけでは意味がなく、飼い主情報をデータベースに登録し、変更があるたびに更新する必要があります。

- 初回登録時の手間

-

- 装着証明書の発行を受ける

- 専用サイトまたは郵送での登録手続き

- 登録内容の確認と承認待ち(通常1~2週間)

- 変更手続きの負担

-

以下の情報に変更があるたびに手続きが必要です。

- 飼い主の氏名・住所・電話番号

- ペットの名前

- ペットの所在地

- 譲渡による所有者変更

マイクロチップの情報登録の手続きについては後述する「登録手続きの流れ、必要な情報や費用の目安」にて詳しく紹介いたします。

- 手続き忘れのリスク

- 情報更新を怠ると、せっかくマイクロチップを装着していても、迷子時に連絡が取れない事態となってしまいます。特に引っ越しが多い方や、ペットを譲渡する可能性がある方は、手続きの管理に注意が必要です。

デメリット 3費用負担(装着費・登録費・変更手続き費)

マイクロチップの装着と使用には、複数の費用が発生します。

初期費用

| 装着費用※ | 3,000円~8,000円 (動物病院により異なる) |

|---|

- ペットショップやブリーダーなどから引き取る場合は、通常マイクロチップは装着済みとなっているので装着費用を負担する必要はありません。既に飼っていてまだ装着していないペットや拾った犬や猫に対して装着する場合、装着費用の負担が必要です。

| 申込方法 | オンライン | 用紙による申請 |

|---|---|---|

| 登録手数料 | 400円 | 1,400円 +払込手数料 |

追加でかかる可能性のある費用

| 申込方法 | オンライン | 用紙による申請 |

|---|---|---|

| 所有者変更 手数料 |

400円 | 1,400円 +払込手数料 |

| 登録証明書 再交付手数料 |

300円 | 1,300円 +払込手数料 |

これらの費用は、ペットを生涯にわたって飼育するコストの中では比較的小さな割合です。多頭飼いの場合は頭数分の費用が必要となるため、事前に予算を検討しておくことが大切です。

ただし、これらのデメリットを考慮しても、愛するペットの安全と社会的責任を果たすメリットの方が大きいというのが、多くの獣医師や愛護団体の見解です。デメリットを理解した上で、適切な判断をしていただければと思います。

マイクロチップの装着方法と情報の登録手続き

マイクロチップの装着を決めた際に、「どこで装着できるの?」「手続きはどうすればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、装着から登録完了までの流れを詳しく説明します。

装着できる場所と装着費用の目安

マイクロチップの装着は医療行為にあたるため、獣医師のいる動物病院でのみ実施可能です。

装着費用の目安

装着費用は地域や動物病院によって異なりますが、一般的に3,000円~8,000円程度で実施できる病院が多いようです。一般的に装着費用には以下のものが含まれています。

- ・マイクロチップ代

- ・装着処置費

- ・装着証明書の発行

- ・術前の健康チェック

また一部の自治体では、ご家庭で飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着費用について、飼い主さんに対する補助や助成を行っています。

マイクロチップの装着費用に関する補助や助成事業をおこなっている自治体一覧

関東地方

茨城県

| つくば市 | 犬猫のマイクロチップ装着補助金|つくば市公式ウェブサイト |

|---|

神奈川県

| 鎌倉市 | マイクロチップ装着費用の補助について|鎌倉市ホームページ |

|---|---|

| 横浜市 | マイクロチップ装着推進事業|横浜市ウェブサイト |

東京都

| 町田市 | 犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助|町田市ホームページ |

|---|

千葉県

| 柏市 | 柏市マイクロチップ普及促進事業補助金|柏市オフィシャルウェブサイト |

|---|

中部地方

愛知県

| 名古屋市 | 犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助について|名古屋市公式ウェブサイト |

|---|

近畿地方

京都府

| 京都市 | マイクロチップ装着の助成制度について|京都市 |

|---|

中国地方

四国地方

- 2025年8月時点で筆者が確認でき掲載できる媒体の情報となります。掲載できていない自治体が存在する可能性がございます。お住まいの自治体に補助や助成があるか知りたい方はお住まいの自治体へお問合せください。

- 自治体によって、申込頭数や期限など条件があり補助や助成を受けられない可能性があります。詳細は掲載先の自治体をご確認ください。

- 犬や猫の販売業者(ペットショップ、ブリーダーなど)が営利を目的として飼養する犬や猫は、補助や助成の対象外となります。

このように、マイクロチップの装着費用は地域や動物病院によって差があるため、事前にお住まいの地域では補助金があるかの確認や複数の病院を比較することをおすすめします。

装着の流れと所要時間の目安

マイクロチップの装着は、ペットの安全のために適切な手順を踏む必要があります。

- 一般的な装着当日の流れ

-

- 1.受付・問診(10分程度)

-

- 飼い主情報の確認

- ペットの健康状態チェック

- 装着に関する説明と同意書の記入

- 2.術前検査(10~15分程度)

-

- 体温・体重測定

- 聴診・触診による健康チェック

- 装着部位の確認

- 3.装着処置(10~30秒程度)

-

- 装着部位の消毒

- 専用注射器でのマイクロチップ装着

- リーダーによる読み取り確認

- 4.術後観察(15~30分程度)

-

- 装着部位の確認

- ペットの状態観察

- 帰宅時の注意事項説明

合計の診療時間の目安は約30~60分+待ち時間と考えるとよいでしょう。病院によって診療の所要時間の目安は前後しますが実際の装着処置自体は非常に短時間となります。

処置自体は短時間でも安全確認や説明を含めると、ある程度の時間が必要となります。病院によっては混雑具合によって待ち時間も発生します。時間に余裕を持って来院することをおすすめします。

装着に適した時期とタイミング

マイクロチップの装着時期について、多くの飼い主さんが迷われるところです。適切なタイミングを選ぶことで、ペットの負担を最小限に抑えることができます。

子犬・子猫の場合

- 犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着可能(個体差や獣医師の判断で異なる場合があります)

- 去勢・避妊手術と同時実施も可能

成犬・成猫の場合

- 健康な時期であればいつでも装着可能

- 定期健診時の装着が効率的

- 手術時の麻酔下での装着も選択可能

一般的に装着可能な目安の週齢になっていても、個体差や健康状態により最適なタイミングは変わってくるため、事前に獣医師と相談しながら、最適な時期を決めることが大切です。

登録手続きの流れ、必要な情報や費用の目安

マイクロチップを装着しただけでは意味がありません。飼い主情報をデータベースに登録して初めて、身元確認が可能になります。

- 登録に必要な情報

-

- マイクロチップの識別番号(15桁)

- 飼い主の氏名・住所・電話番号・メールアドレス

- ペットの情報(名前・動物の種類・品種・毛色・生年月日・性別など)

- マイクロチップ装着証明書や登録証明書

登録方法の比較

登録する方法はオンラインと紙の用紙を郵送で申込む方法などがあります。手数料が安く手軽にできるオンライン申請がおすすめです。

| 登録方法 | オンライン登録 | 郵送登録 |

|---|---|---|

| 手続きの流れ |

|

|

| 登録手数料 | 400円 | 1,400円(振込手数料や郵送料など別途) |

| 支払方法 | クレジットカード決済や PayPayなどコード決済 |

コンビニ払い または郵便振替 |

- 手数料・受付時間は変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

登録手続きは装着から30日以内に行うことが推奨されています。忘れずに手続きを行うよう、装着時に獣医師から案内書類を受け取っておきましょう。

情報変更・更新の手続き

一度登録した情報に変更があった場合は、速やかに更新手続きを行う必要があります。

- 変更手続きが必要なケース

-

- 引っ越しによる住所変更

- 電話番号・メールアドレスの変更

- 飼い主の結婚による氏名変更

- ペットの名前変更

- 所有者の変更(譲渡・相続など)

結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合は、情報登録をした指定登録機関に届出をする必要があります。変更の手続きはオンラインまたは紙による届出ができ手数料はかかりません。

一方所有者の変更の場合は、情報登録と同様の手数料がかかります。新たな飼い主さんが登録を完了すると、以前の所有者の登録証明書(および暗証記号)は使用できなくなります。

- 変更を怠った場合のリスク

-

情報が古いままだと、いざという時に連絡が取れず、せっかくのマイクロチップが役に立ちません。特に引っ越しや携帯電話の機種変更の際は、忘れやすいので注意が必要です。

定期的(年1回程度)に登録情報を確認し、最新の状態に保つことが、愛するペットの安全を守ることにつながります。

ペットのマイクロチップに関するよくあるご質問

マイクロチップについて、多くの飼い主さんから寄せられる質問にお答えします。疑問や不安を解消して、安心してマイクロチップの装着をご検討ください。

子犬・子猫はいつから装着できますか?

一般的に子犬は生後2週齢、子猫は生後4週齢頃から装着可能です。ただし、個体差があるので、動物病院で獣医師に相談して判断を仰ぐようにすると安心です。

屋内飼いでも必要ですか?

屋内飼いであってもマイクロチップの装着をおすすめします。来客時や宅配便受け取り時の脱走、災害時の避難中の混乱、通院時のキャリーケースからの脱走など、室内飼いでも迷子になるリスクは存在します。特に災害時には普段とは全く異なる環境で保護される可能性もあり、確実な身元確認手段として重要です。

装着後にチップが移動することはありますか?

マイクロチップの体内移動は稀に発生する可能性がありますが、多くは読み取り可能な範囲内での軽微な移動です。装着後1週間は激しい運動を避け、装着部位を強く押したりしないよう注意してください。移動が確認されても身元確認に支障をきたすことは稀ですが、心配な場合は動物病院でチェックしてもらいましょう。

マイクロチップの寿命はどのくらいですか?また電池交換は必要ですか?

マイクロチップの設計上の寿命は約30年です。犬や猫の平均寿命を大きく上回る耐久性があるため、一度装着すれば生涯にわたって機能することがほとんどです。

マイクロチップには電池は内蔵されていません。外部のリーダーから発せられる電波により起動する仕組みのため、電池交換の必要はありません。

MRIやレントゲンに影響はありますか?

現在使用されているISO規格対応のマイクロチップは、レントゲン、CT、超音波検査には影響せず、1.5テスラ(MRIの磁場の強さを表す単位)までのMRI検査でも安全性が確認されています。レントゲンではチップが写りますが、診断に支障をきたすことはありません。医療機関受診時は、必ずマイクロチップ装着の旨を事前にお伝えください。

マイクロチップがあれば首輪や迷子札は必要ないですか?

マイクロチップと首輪・迷子札は併用することをおすすめします。首輪・迷子札は誰でも確認でき即座に飼い主が分かりますが、外れやすいという欠点があります。

マイクロチップは紛失しない確実な身元確認手段ですが、専用リーダーが必要です。日常は両方を使用し、災害時や長期間の迷子の場合の身元確認にマイクロチップがあると安心です。

ペット保険の加入に影響しますか?

マイクロチップの装着は、ペット保険の加入や保険料に基本的に影響しません。一般的に告知義務の必要もなく、加入審査にも影響はありません。

- 保険会社によってマイクロチップの装着に関する取り扱いが異なる場合があります。詳細は各社の商品の約款をご確認ください。

その他のペット保険に関するご質問についてはペット保険のよくあるご質問ページも確認ください。

よくあるご質問まとめ|マイクロチップは愛するペットと飼い主さんを繋ぐ

マイクロチップは、迷子や災害時の身元確認だけでなく、飼い主としての責任を明確化し、ペットとの絆をより深めるツールでもあります。装着時や情報登録の費用など軽微なデメリットはあるものの、愛するペットの生涯にわたる安全を考えれば、その価値は計り知れません。

装着を決められた際は、信頼できる動物病院を選び、獣医師と十分に相談した上で実施してください。そして装着後は、登録手続きを忘れずに行い、情報の更新も定期的に確認することが大切です。

マイクロチップの装着は、万が一の場合に愛するペットと飼い主さんを繋ぐ大事なものです。また、マイクロチップと併せてペット保険も活用すれば、迷子や病気・ケガの両面から備えられます。愛するペットと安心して過ごせるよう、今日から守る準備を始めてみませんか。

この記事の情報は一般的な内容を基にしており、個々のペットの状況によって対応は異なります。マイクロチップの装着や登録手続きに関するご不明な点は、かかりつけの獣医師や関係機関にご相談ください。また、診療費は動物病院や地域によって異なります。またペット保険に関する内容は各保険会社の最新の約款をご確認ください。

- 執筆者

- 染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)

「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。