契約タイプを選択

契約タイプを選択

更新日:

~(i保険 契約件数調べ)

自転車保険人気ランキングをもっと見るTOPICS!

2025.07.01【2025年7月版】自転車保険人気ランキングを更新しました!

2025.06.20自転車保険加入の義務化について情報を更新しました!

2025.01.14ながらスマホ・酒気帯び運転に関する記事を追加しました!

2025.01.10au損保「Bycle Best」商品の取り扱いを開始しました!

2024.11.25あんしん少短「ペダルワン」商品の取り扱いを開始しました!

2024.04.23自転車保険加入の義務化について情報を更新しました!

自転車運転中の事故により自分がケガをしたり、他人にケガを負わせてしまった場合等を補償する保険です。

特に他人にケガをさせた場合には高額賠償となる判決が出ており、多くの自治体で被害者・加害者双方の救済のため自転車保険加入を義務化しています。

当サイトでは自転車保険の疑問にお答えし、あなたに最適な自転車保険選びをお手伝いします。

自転車保険の加入を検討する際に、自転車保険とは何を補償するもので、自分にはどのような補償が必要なのかを知ることが重要です。

自転車保険は大きく分けると

2つの補償で構成されています

自転車保険は、下記のように自転車の使用や管理に起因する事故の賠償責任に対して賠償金を補償いたします。

このような自転車事故時の

賠償金を補償します

上記のような場合、自転車の運転者は相手に対し法律上の損害賠償責任を負い、時には高額の賠償金を支払わなければならないケースもあります。

また、保険商品のプランにより、自転車走行中以外の下記のような日常生活に起因する様々な賠償事故についても補償の対象となります。

自転車走行中事故の補償だけではなく、日常生活の賠償リスクも幅広くカバーができるので安心です。

このような日常生活の賠償事故の

賠償金を補償します

自転車保険は、下記のように自転車事故で被保険者ご自身がケガなどをした場合にも保険金をお支払いいたします。

このような自転車事故時の

ケガを補償します

上記のような場合、それぞれの状況によって多額の治療費が必要となり、経済的な負担は非常に大きなものとなります。

自転車保険では、被保険者が事故に遭われた場合の状況に応じ、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金といった各種保険金をお支払いいたします。

自転車は免許を必要とせず、誰でも運転することができます。しかしその手軽さの一方で、事故の加害者となってしまった場合の損害賠償額は、自動車事故の場合と同等に非常に大きなものとなります。

また、ご自身が事故に遭われた際、相手方が保険に未加入で満足に補償を受けることが難しいという場合も少なくありません。

自転車保険はこうした、自転車事故において加害者になった場合と被害者になった場合の、双方のリスクのカバーを目的とした保険です。

自転車事故の当事者になってしまう想像をしたことはあるでしょうか?自転車事故は増加しており、事故を起こした場合、高額な賠償金を支払わなければいけない可能性があります。

ここでは事故データや過去の判例をご紹介します。

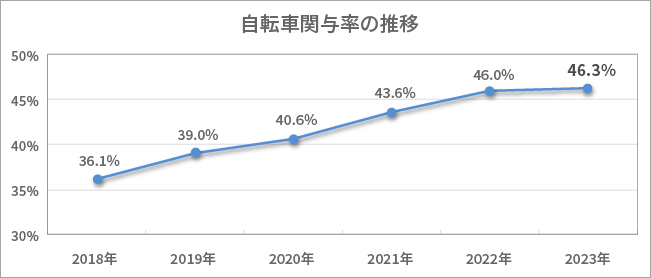

警視庁が発表した「令和5年中の都内自転車事故発生件数」は15,926 件であり、前年の15,276件と比べると増加しています。また、それだけでなく交通事故全体を100%としたときの自転車関与事故の割合「自転車関与率」が増加傾向にあり、2023年は46.3%でした。つまり交通事故の5分の2以上は自転車が関わっているのです。

また、事故が起きやすい場所(道路形状)の1位は交差点で、他の道路形状と比較してもその発生率は48.4%と高い割合を占めています。安全確認が必要な箇所で出会頭に衝突してしまうといった事故が多いです。

さらに、意外にも見通しのよいはずの単路(事故発生率:43.8%)も事故が起きやすいので、わき見運転やスピードの出しすぎ等しないように心がけましょう。

もっとも事故が発生しやすい時間帯は、8~10時の通勤・通学時間です。通勤・通学で自転車を利用するという方は今一度、交差点での安全確認等、十分に注意する必要があります。

年齢層別でみると、高齢者(65歳以上)の死亡事故が多く発生しており、死者数では高齢者が合計死者数32人中15人と特に多くなっています。

(令和5年中の自転車事故の死者数は32人ですが、これは都内の交通事故全体の死者数136人の23.5%を占めています)

また、同乗中の子供がケガを負ってしまう事故も考えられます。保護者などの自転車に同乗中であり、幼稚園や保育園などの送迎中や買い物帰りなど、子供を乗せた自転車走行中の運転手の少しの不注意が大切なお子さんにケガをさせる…ということは避けたいですよね。

さらに、こうした自転車事故によって、高額の賠償金を請求された例も少なくありません。

過去の判例を紹介します。

賠償額9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。

女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。

(神戸地裁、平成25年7月4日判決)

賠償額9,266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。 (東京地裁:平成20年6月5日判決)

上記の例のように、ケースによっては1億円近くの賠償請求がされる場合もあります。事故の加害者となってしまうと、家族全員で一生かけて償わなけれ

ばならないことになります。

自転車はときに危険な乗り物へと変貌してしまうという危機感を持って運転することが大切です。

同時に「自分は絶対に事故なんて起こさないから大丈夫」と思わず、万が一事故を起こした時に備えることが必要です。

自転車保険の補償内容の一つである個人賠償責任補償は、ご自身が事故の加害者となってしまった場合のリスクに備えることができます。

仮に事故を起こし、高額の賠償金額を請求されても、自転車保険に加入していればそれをカバーすることができます。

自転車事故時の被害者を保護するため、また加害者の経済的な負担を軽減するために、自転車保険の加入の義務化を進める自治体が増えています。

お住いの地域の状況を確認しましょう。

昨今、被害者の死亡や大きな後遺障害が残ってしまう重大な自転車事故が増加し、それに伴い加害者に高額の賠償金が請求される判例が増えてきています。それに伴い、各自治体は自転車保険の加入を義務化する動きが高まっています。

自転車保険の「義務」、「努力義務」を明示している自治体は以下の図の通りです。

「義務」の地域は、文字通り自転車保険の加入が義務付けられています。

「努力義務」の地域は、自転車保険の加入は強制でありませんが、加入するよう努める必要があります。

義務化された地域において加入の対象者となっているのは、その地域内で自転車に乗る全ての人です。その地域に住んでいない人であっても、その地域で自転車に乗っていれば、加入する義務があります。また、自転車に乗る未成年の子を持つ保護者は、子供を被保険者として加入する義務があります。

現在、加入を義務化している地域に住んでいる人が加入をしていなくても、罰則規定はありません。これは、地域内で自転車を使用する人が加入しているかどうかを把握することが難しいためです。

しかし、未加入による罰則規定がなくても、義務地域では自転車保険の加入率が上昇しています。

加入率の上昇により、自転車を使用する人々全体に、事故に遭った場合に多額の治療費がかかるリスクや、加害者から賠償金を払ってもらえないかもしれないというリスク、自身が事故を起こした場合に多額の損害賠償が請求されるリスクを考慮する動きが高まっているといえます。

万一の際のリスクに備えるためにも、ぜひお住まいの自治体の義務化状況をご確認ください。

自転車保険の加入を検討する際、数ある保険の中からどのような基準で自転車保険を選べばいいのでしょうか?

自転車保険選びのポイントを順番にご紹介していきます。ご自身に合った自転車保険選びの参考にご利用ください。

上記の「自転車保険の補償内容」にある通り、自転車保険の主な補償内容とは賠償に関する補償とご自身のケガの補償です。

では、ご自身にあった補償を選ぶには具体的にどういったことを確認すればいいのでしょうか。

【保険料見積りシミュレーション】にて各プランの基本的な補償と特約をご確認いただけますので、ぜひご利用ください。

自転車保険の加入前には保険の対象となる範囲を選ぶ必要があります。

本人のみを補償する個人型、本人と配偶者を補償する夫婦型、家族全員を補償する家族型などがあります。

| 賠償に 関する補償 |

ケガに 関する補償 |

|

|---|---|---|

| 個人型 | 補償対象は 本人、 配偶者※1 、その他の 親族※2

|

補償対象は被保険者本人1人

|

| 夫婦型 |

補償対象は 被保険者本人とその配偶者2人

|

|

| 家族型 |

補償対象は 被保険者本人と対象の家族全員

|

賠償に関する補償、ケガの補償は自転車保険商品のほとんどに含まれていますが、その他の補償や付帯サービスは保険会社によって異なります。

以下のような場合に対応できる補償・サービスがあります。

保険会社の補償・サービスについてランキングでご紹介しています。詳しくは【自転車保険人気ランキング】をご確認ください。

また、保険会社によっては日常生活にまつわる「医療情報」、「介護に関する情報」、「法律・税務に関する情報」など様々な情報やサービスを無料で提供しています。【サポートサービス比較】もご確認ください。

自分が何を重視したいのかによって、自転車保険を比較検討するポイントが変わってきます。

見た目の保険料だけですぐに判断するのではなく、様々な観点で商品を比較頂き、ご自身に適した自転車保険をお選びください。

自転車保険を検討している方の加入したい理由(意向)は様々です。

など、それぞれの理由(意向)に添ったプラン選択が必要です。

「保険料を抑えたい」という方は、【保険料見積りシミュレーション】にて各商品・各プランの保険料をご確認ください。

ただし、その際に自治体ごとに加入条件等を設けている場合がありますので、条件を満たす内容でプラン選択いただくようご注意ください。

「補償を充実させたい」という方の場合、まず考えたいのは、どのような事故に対しての補償を充実させたいのかということです。

単にご自身がケガをした際の補償や、加害者となった際の損害賠償の補償を手厚くしたいのであれば、それぞれの補償項目の保険金額が高額に設定されたプランを選択いただければいいでしょう。

しかし、基本的な補償項目だけではカバーしきれない損害もあります。それは自身が被害者となった場合の弁護士相談費用です。

例えば、自身が加害者となった場合には、「個人賠償責任(日常生活賠償責任)」の示談交渉サービスにより、相手方との示談交渉を保険会社が代行して行うことができます。しかし、自身が被害者になった場合はどうでしょう。

こちらに賠償義務がない場合、賠償責任の補償の対象にならないため、保険会社が示談交渉を行うことはできません。

「それは大変だ!」と思われた方必見です。

保険会社によっては自身が被害者になった場合の、弁護士費用補償付き保険商品・プランを取り扱っています。

弁護士費用補償があることによって、自身が被害者となった際の弁護士への法律相談の費用等をカバーすることができます。

弁護士費用補償をつけられるプランは限られます。

【自転車保険人気ランキング】にて各プランの補償・サービスをご確認いただけますので、ぜひご利用ください。

また、せっかく保険料を支払うのであれば、「掛捨ては嫌だ!」という方には、積立(満期返戻金)のあるプランがおすすめです。

基本的な補償は当然として補償されており、保険の満期時に一定額の満期返戻金を受け取れる商品があります。

自転車を利用する際に不安なリスクとして自転車盗難を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。実際に盗難の被害は継続的に報告されています。

盗難の現状や対策とともに、万が一の盗難に備える手段として自転車の盗難を補償する保険について【自転車盗難に備えるには?盗難補償がある保険】ページにて詳しく解説しています。

さらに、自転車盗難の抑止や盗難を補償する保険への加入に必要な防犯登録についても【自転車の防犯登録の必要性とは?未登録では保険に加入できない?】で具体的に紹介していますのでぜひご確認ください。

電動自転車やロードバイク等、購入金額が税込10万円以上の自転車の「盗難や車両の補償が必要だ!」という方には、車両の補償がある自転車保険がおすすめです。

自転車破損と盗難の安心保険

「みんなのスポーツサイクル保険」の詳細へ

自転車の盗難や車両の補償に加え、ケガや賠償責任補償がある自転車保険も購入から3年以内、税込1万円以上の自転車であればご検討いただけます。

幼児から学生にかけて、移動手段として自転車に乗るお子さまが増えるご家庭は多いのではないでしょうか。

自転車を利用する際の事故のリスクは子供であっても大人同様に降りかかります。

子供を自転車保険の補償対象にするにはどのように加入すればいいのでしょうか。

子供の自転車保険について【子供の自転車保険の必要性や加入方法】のページにて詳しく紹介しているのでご覧ください。

自転車保険の加入を検討する際、各保険商品の年齢制限を確認しておきましょう。特に「満69歳まで」という年齢制限を設けている商品は多くあります。保険会社によっては、年齢制限がなく70歳以上からも加入可能な商品があります。

詳しくは【70歳以上の加入もOK!シニア世代におすすめの自転車保険】のページをぜひご確認ください。

こちらは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。ご不明な点等がある場合は、取扱代理店または各保険会社までお問い合わせください。

よくあるご質問

おすすめ保険会社8社を徹底比較

契約タイプを選択

広告主のPRを目的とした商品となるため、i保険がおすすめする商品や人気ランキング掲載商品とは異なる場合があります。